荣格工业资源APP

了解工业圈,从荣格工业资源APP开始。

吴强先生,欧盟微纳米技术应用研究院研究员

去年的“双碳”政策如一颗石子,投进制造业的大湖。“双碳”目标包含哪些内容?实施“双碳”计划将会给我国带来哪些影响?制造企业应该如何响应国家政策,如何将“低碳”要求纳入生产计划?带着这些疑问,本期会客室,我们邀请到(EUMN)欧盟微纳米技术应用研究院研究员吴强,请他就我国“双碳”政策的相关内容,推行“双碳”目标在制造业的实施及影响,进行独家解读,为制造行业从业者带来思考和借鉴。

“双碳”目标下,低碳化成制造业新趋势

2021年,“碳达峰”“碳中和”首次被写入政府工作报告。2021年5月26日,碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议在北京召开。同年10月,党中央、国务院出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》。围绕“双碳”目标,一年多来,顶层设计正在加速完成。

“双碳”,即“碳达峰”与“碳中和”的简称。我国提出的“双碳政策”分为两个阶段,即在2030年碳达峰,2060年碳中和。“碳达峰”是我国承诺在2030年前,二氧化碳排放不再增长,达到峰值之后再慢慢减下去;“碳中和”是到2060年,针对排放的二氧化碳,通过采取植树、节能、改变能源结构、碳减排技术等方式,全部抵消。

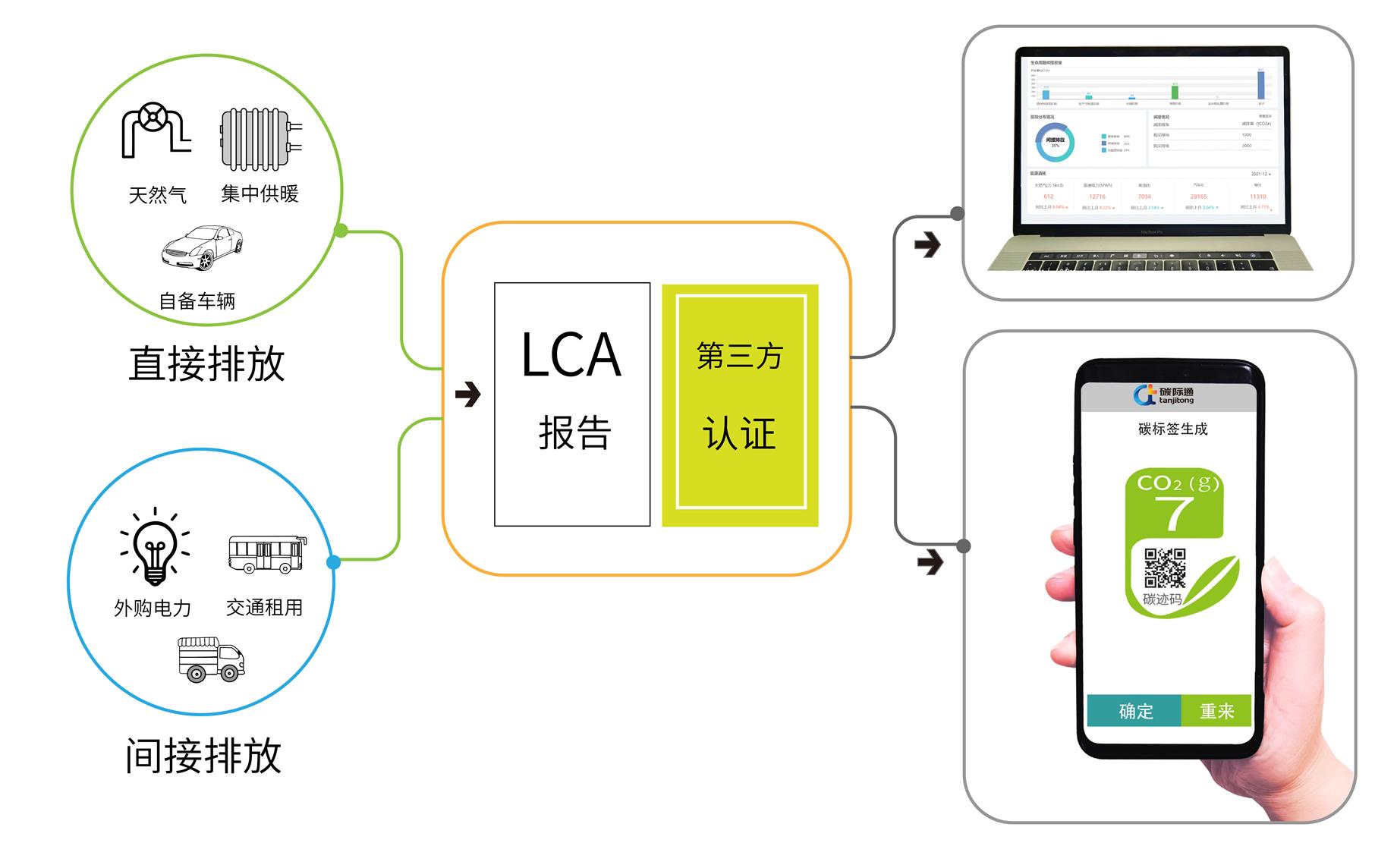

目前,为落实“双碳”行动,中国政策顶层设计为“1+N”架构:其中“1”指中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,“N”指国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》,结合工信部2021年1月、4月分别发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》、《“十四五”智能制造发展计划》(征求意见稿)提出五方面,11项重点行动和10大重大工程,推动数字产业化,“十四五”期间中国规模制造企业智能制造能力成熟度2级及以上超过50%,重点行业、区域达3级及以上企业分别超过20%和15%。智能制造装备和工业软件国内市场满足率分别超过70%和50%。在双碳政策下,针对智能制造发展方向,要求智能制造企业在实施制造过程数字化改造升级基础上,结合加载碳排放量化数据,在LCA(产品生命周期)分析整个过程碳排放量,做到最低排放可量化和可控,以便将碳成本控制到最低。实行贯彻双碳政策,是未来制造业发展趋势之一。

“双碳”融入智能制造看企业如何破局

在吴强看来,“双碳”目标的实施会给制造业带来三个方面的影响:

• 较低投入,较高产出,几乎不会污染环境的高科技含量企业将会大量生存,形成新的技术壁垒和竞争优势,构建绿色低碳环保的产业体系。

• 碳排放量较高的制造业,将面临碳排放额度的限定,不仅产能上受限,企业还必须支出额外的碳减排成本。

• “双碳”经济下,在接下来一系列建立的绿色物流供应链以及在进出口贸易中,企业会面临一些碳排放绿色壁垒。

当前,我国相当规模的制造企业在国际产业链格局中还处于中低端,生产管理粗放、高碳燃料用量大、产品能耗物耗高、产品附加值低。据世界资源研究所(WRI)的统计,中国单位GDP能耗为世界平均水平的1.4倍,发达国家的2-3倍,其中出口商品中碳排放量是最高的,这也意味着,一旦在国际贸易中实施碳关税,中国出口商品将面临较高的税费征收,“中国制造”也会受到巨大冲击。目前机电、建材、化工、钢铁等高碳产业占据了中国出口市场一半以上的比重,企业应该及早重视,在国际社会达成征收碳关税之前,加快发展低碳经济,提早规避可能存在的风险。

吴强还建议企业尽快启动工业企业脱碳无悔行动,立足当下,结合PAS 2050:《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》、GHG Protocol、ISO 14067:《企业温室气体排放核算方法与报告指南》等国内外标准,围绕企业/产品全生命周期排放进行标准化测算,开展碳足迹盘查和成本分析、提能效降能耗进而减排、推进清洁能源替代、绿色供应链管理、产品高端化和差异化、数字化智慧化降碳等举措落地实施。

我国制造业正处于从传统生产模式向数字化、网络化、智能化转型的新发展阶段,在国家推行“双碳”目标的大背景下,制造企业可以通过推动产业结构优化,把传统高耗能产业由规模化粗放型发展快速转向精细化高质量发展,助力淘汰落后产能的工业企业实现能源消费结构转型,提高工业产品绿色化和附加值;结合供应链、生产链、运输物流链一体化,推进产业结构低碳价值链发展;在技术、工艺、设备等各方面推进创新升级、综合评估投资,实现平稳向“碳中和”过渡等措施,将碳排放量化体系融入企业智能制造生产及供应链体系中,实现企业低碳化、节能化的高质量发展目标。

在“双碳”目标融入企业生产制造的过程中,吴强还建议企业从多个方面着手推进实施,例如:

1、引进碳减排、能源管理、环境控制等相关专业人才,以及清洁能源和清洁技术,CCUS相关技术,对现有产品和生产流程做出相应调整和改变,以满足低碳的要求。

2、通过智能化发展,促进节能减排,通过使用云数据监测和技术来控制碳排放量。

3、优化原有产业的同时,积极推进可再生能源和绿色低碳产业发展,从而推动制造业的绿色低碳。

4、企业进行碳排放管理,产品进行碳标签认证,显示产品生命周期的温室气体排放,可帮助企业发现其产品“高”环境代价的环节并进行改善,可为企业发现降低财务成本和环境成本的潜力。

在吴强看来,在碳中和背景下,制造业将会面临一次深度的供给侧结构性改造,经过这一轮变化的影响,制造业将会做出新的业务调整和发展,能源转型和产业机构的升级也必然影响中国制造业的综合竞争力。

“双碳”政策助力企业更健康的发展模式

对于制造企业而言,将“低碳”标准融入智能制造的过程,短期内可能还会给企业运维带来一定的压力,然而纵观全国整个“双碳”发展情况,目前已有多地政府在筹建能源大数据中心。政府正与大型能源企业合作打破能源品种壁垒,走出数据孤岛,寻求不同能源品种之间的数据融合与交互利用,构建有效的数据利益共享模式,充分发挥大数据在能源产供储销体系的作用。采用低排放技术,建立碳管理体系、做好碳排放规划,将单位制造碳排放成本控制到最低,推出低碳产品甚至碳中和产品。在此环境下,正是企业重塑数据价值认知,利用数据共享带动能源智慧化发展的有利时期。

此外,在吴强看来,“双碳”标准与智能制造的结合,也能为制造企业发展带来更多的有利条件:首先,能够增强企业业务应变能力,降低单位碳排放量、提升市场竞争力;其次,能够帮助企业更快适应低碳经济,节约成本,避免资产搁浅的风险;再次,企业定期的碳披露、碳中和目标的实现,能够树立企业品牌形象;最后,中国人民银行印发的《银行业金融机构绿色金融评价方案》正式施行,金融机构对实现低碳技术的企业,在申请绿色贷款、绿色债券业务的开展、综合评价将被纳入央行金融机构评级优先考虑。

总之,企业实行减碳目标与经济增长并不冲突,企业执行后,还能够使自身在低碳经济中持续盈利,投入的碳减排成本,不仅在整个供应链体系提升竞争力,还可以在出口外贸中,在国外的碳税壁垒中降低成本,保证出口贸易份额。

文/张瑾

来源:荣格-《智能制造纵横》

原创声明:

本站所有原创内容未经允许,禁止任何网站、微信公众号等平台等机构转载、摘抄,否则荣格工业传媒保留追责权利。任何此前未经允许,已经转载本站原创文章的平台,请立即删除相关文章。