荣格工业资源APP

了解工业圈,从荣格工业资源APP开始。

在汽车智能化的过程中,汽车芯片相当于汽车的大脑,分为功能芯片、功率半导体和传感器三大类,从胎压监测系统、水温传感器、摄像头,到动力系统、底盘安全系统、自动驾驶域控制器,芯片的应用贯穿其中。随着汽车智能化、网联化、电气化发展,汽车所需芯片数量成倍增长,从一辆传统汽车需要500~600颗芯片,到一辆高端新能源汽车所需芯片达2000颗,2021年平均每辆车所需芯片数量已经达到1000颗以上。

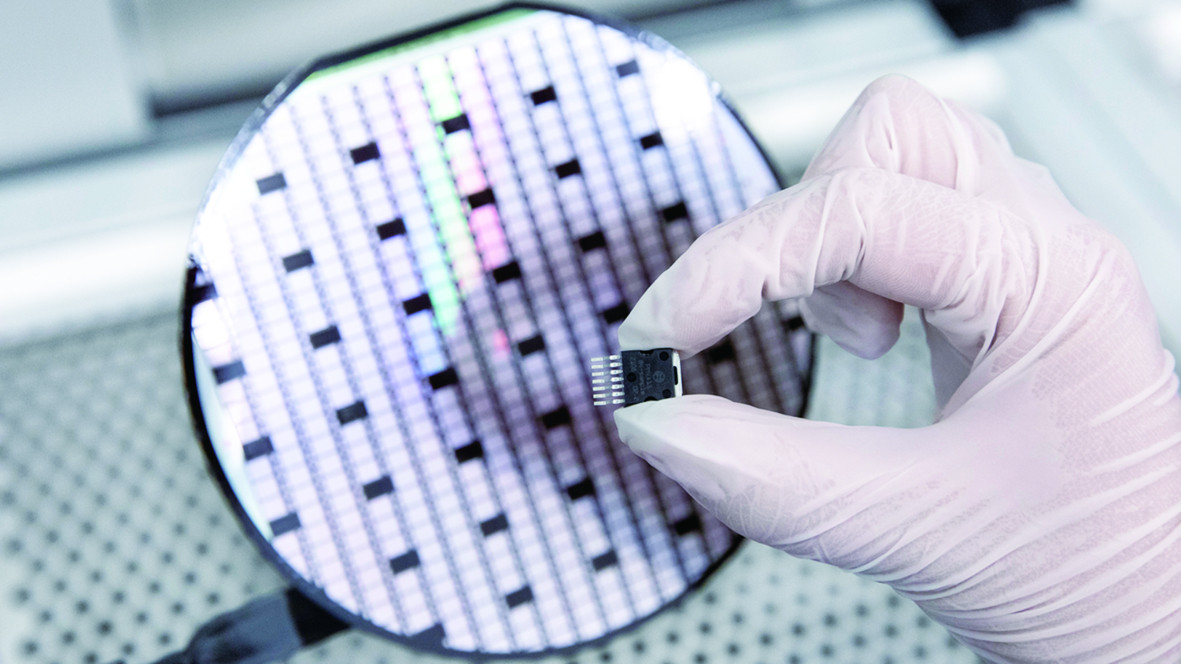

图片来源:博世

市场研究与战略咨询公司 Yole Développement(Yole)在其《汽车半导体趋势报告》中称,2035年,C.A.S.E(互联、ADAS、共享、电动化)将成为一个价值 3180 亿美元的市场,而一辆汽车中半导体部件的价值将在2026年达到785亿美元,2020年至2026年间的 CAGR为14.75%。这些数字表明了车企们在半导体创新和商业机会发展中的关键性作用。

“C.A.S.E大趋势已经席卷了整个产业,整个生态系统,包括汽车公司、半导体制造商等等,都在努力适应这一巨大转变。”Yole首席分析师Pierre Cambou表示。

随着2021年初第一波疫情之后的全球经济复苏,汽车市场超预期增长,“缺芯”问题开始成为汽车行业最受关注的问题之一。那么,一年的时间过去了,目前汽车行业缺芯状况如何?车企和芯片企业等又是如何自救的?何时芯片荒可以缓解?让我们带着这些问题,走进今天的特别报道。

“黑天鹅”落在汽车芯片行业

根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(AFS)的最新数据,截至4月10日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量约为143.78万辆。其中,中国汽车市场累计减产量继续保持7.09万辆不变,占全球汽车市场累计减产量的4.9%。

2020年下半年以来,受疫情影响,汽车生产需求与芯片生产周期错配,导致汽车芯片供应出现了全球性的供货紧张。随后,德克萨斯州的冬季风暴、日本的工厂火灾和马来西亚的疫情爆发加剧了芯片短缺。“汽车产业链供应链对零库存的极致追求,芯片产业高投入、高集中度、规模制胜的特点,以及国产汽车零部件产业大而不强、汽车芯片长期依赖进口等,都是缺芯的原因,当然,最直接的原因还是疫情带来的连锁反应。”吉利汽车集团首席执行官淦家阅如是说到。

对于未来汽车行业的芯片供应,汽车分析师张翔表达了乐观的态度,他认为今年下半年汽车行业缺芯问题会得到缓解。“缺芯主要是供需矛盾引起的,目前,很多芯片厂家在扩大产能,增加对汽车行业的供给,3C电子行业对于芯片的竞争由于多方因素也将减少。”

大众首席财务官Arno Antlitz表示虽然供应瓶颈可能会在今年年底开始出现缓解迹象,明年芯片产量将恢复到2019年的水平,但这仍然不足以满足市场对芯片的较高需求。他预计“结构性的供应不足可能要等到2024年才会得到解决”。宝马首席执行官Oliver Zipse预测,半导体短缺可能会持续到明年;全球最大的晶圆代工企业台积电(占全球56%代工市场份额)预计,该公司2022年的产能供应仍将十分紧张,缺芯危机或将持续至2023年。

博世德累斯顿晶圆厂无尘车间(图片来源:博世)

近期紧张的俄乌局势加剧了芯片生产的不确定性。数据显示,乌克兰的氖气供应约占全球近70%,而氖气是芯片生产所需的重要原材料。“俄罗斯和乌克兰是半导体气体的重要供应国,美国半导体工业90%的氖气都采购自乌克兰。从去年10月份开始到现在,价格已经上涨了4倍,大大增加了芯片的生产成本。”张翔说道。

“目前,整个汽车产业链都是全球化的,每个国家都融入到这个产业链中,黑天鹅事件的发生会引发供应链动荡,这时候供应链的修补能力,也就是供应链的鲁棒性,显得尤为重要。面对外部的不可抗力因素,提高自身供应链的鲁棒性,拥有资源备份,是目前汽车产业链上的企业亟需考虑的问题。”他进一步表示道。

车规级芯片产能的制约

汽车作为长生命周期的商品,又与人身安全密切相关,相对于其他消费级工业电子元件,汽车电子元件需要面对更苛刻的外部工作环境,使用寿命要求更长,可靠性和安全性要求更高,所以通过车规级认证非常重要。

“车规认证”即是针对使用场景特点,对汽车芯片的生产流程和产品设定了相关认证要求;而车规级芯片,是指完全满足所有“车规认证”要求,并通过第三方认证机构认证的汽车芯片。目前,业界较为通用的芯片车规认证标准主要有可靠性标准AEC-Q系列、功能安全标准ISO 26262。一般通过这两项标准的认定,才能称为“车规级芯片”。

“缺芯潮”中,车用微处理器(MCU)控制芯片是对车厂挑战最大的产品,尤其高性能、高可靠、高安全的车规控制芯片。这是由于车规级芯片通常安全级别比消费级或工业级的芯片更高,这也就意味着车规级芯片生产周期更长,一般需要3至6个月时间。

面对日益上涨的需求,国际芯片供应却危机四伏,英飞凌、恩智浦和意法半导体等国际主要汽车芯片大厂在财报电话会议交流时,一方面强调了汽车芯片产业的强劲前景,但同时也指出了2022年车规芯片的产能瓶颈仍然非常严峻。

车企逐鹿的下一个战场——芯片

据IHS Markit的数据显示,全球汽车芯片市场规模将从2021的450亿美元,大幅飙升至2026年的740亿美元,这也反映愈来愈多汽车制造商开始自研汽车芯片,至少是和芯片企业建立更密切的合作关系以确保供应,而不是完全依赖大陆和安波福等一级供应商将芯片集成到即用型封装中。罗兰贝格预测,到2030年,芯片将占高档汽车材料清单的20%,高于2019年的4%,芯片领域将成为车企激烈竞争的下一个战场。

芯片巨头产业重组重组的步伐在加快:英特尔旗下的Mobileye以 500亿美元估值申请首次公开募股,这是一个时代性标志,2022年2月被英特尔的竞争对手AMD收购的赛灵思(Xilinx)也达到了同样的估值数额。几个月前,谷歌旗下的自动驾驶汽车子公司Waymo以300亿美元的估值筹集23亿美元,而华为则因受美国制裁的影响,正将10000名手机部门的员工转岗到自动驾驶汽车技术研究部门。

此外,车企也在和芯片制造企业有着更紧密的合作。去年8月,特斯拉在“人工智能日”上展示了一种用于训练人工智能网络的新微芯片,致力于研发自己的自动驾驶芯片。据悉,特斯拉从2016年开始就招募专家和设计定制的半导体,并让三星作为其制造合作伙伴。

宝马表示愿与高通和 Arriver™(通过以 45 亿美元收购维宁尔(Veoneer)打造的感知技术合资品牌)合作以对抗特斯拉。此外,通用汽车与高通、恩智浦(NXP)、台积电等芯片制造商展开合作;福特与世界第四大芯片代工厂格芯(Global Foundries)合作;现代汽车则由现代摩比斯(Hyundai Mobis)主导开发;大众汽车虽然强调不涉足芯片制造但开始为自动驾驶汽车开发自己的定制芯片;梅赛德斯-奔驰则早已开始与Nvidia合作。

值得一提的是,电子产品制造商亦主动出击进军汽车芯片领域:LG电子计划进入MCU领域,正加速招聘数码逻辑设计师及系统芯片工程师;三星电子正在向全球汽车制造商供应高性能SSD和显卡DRAM产品,并推出了用于汽车的5G通信芯片和用于汽车信息娱乐处理器的电源控制芯片。

据Gartner称,到 2025年,芯片短缺以及电气化和自动驾驶等趋势将推动前10名汽车原始设备制造商(OEM)中的 50% 设计自己的芯片。“汽车半导体供应链很复杂,在大多数情况下,芯片制造商传统上是汽车制造商的3级或4级供应商,这意味着它们通常需要一段时间才能适应汽车市场需求的变化。供应链中缺乏可见性增加了汽车原始设备制造商希望更好地控制其半导体供应的愿望。此外,持续的芯片短缺主要是在更小的8英寸晶圆上制造成熟的半导体技术节点设备,让产能扩张困难。”Gartner研究副总裁Gaurav Gupta说道。

经此一役,相信汽车制造商或许会从芯片短缺中吸取教训,进一步向科技公司转型。

国产芯片的机遇来了?

近两年,全球半导体供应链遭遇了极大的挑战。无论是时有发生的国际贸易争端还是新冠疫情以来的“芯片荒”,都给各国芯片制造提出了更高的需求。在此背景下,全球经济体争相出台芯片发展战略,宣布投入大量资金,集中资源推动半导体产业供应链的本土化。

《欧盟芯片法案》草案,拟投入430亿欧元;《2022年美国竞争法案》,将拨款520亿美元;韩国“K-半导体战略”,10年投资510万亿韩元;日本“半导体数字产业战略”,至2030年份额保持10%;印度提供7600亿卢比补助外商到印建厂;意大利拟拨出44亿美元提振半导体产业;中国将发展第三代半导体,提出2025年自给率达70%。

图片来源:安森美

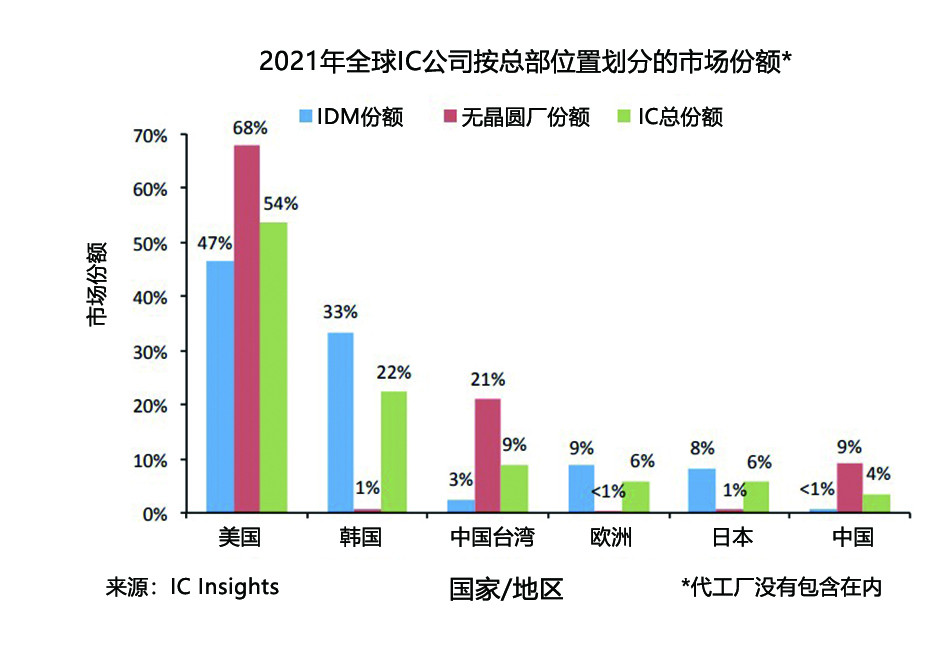

近日,全球知名半导体分析机构IC Insights发布的《中国企业仅占全球IC市场份额的4%》一文引发行业热议,也给中国大陆的芯片产业泼了一盆冷水。该文阐述了美国和以韩国、中国台湾为主的亚洲半导体崛起,对大陆IC只有一句:IDM份额非常低。

据悉,半导体芯片行业的三种运作模式分别为IDM、Fabless(无晶圆厂)和Foundry(芯片代工)模式。IDM模式全称Integrated Device Manufacture,是从设计、制造、封装测试到销售自有品牌IC都独揽了的半导体垂直整合型公司。目前仍采用这种运作模式的企业三星、英特尔、德州仪器、英飞凌、恩智浦、飞思卡尔、IBM、瑞萨、SMT等。

中国汽车工业协会副秘书长罗军民也同样指出国内芯片行业的短板:目前,我国汽车芯片国产化率较低,微控制单元功能芯片几乎全部依赖进口,整车操作系统基础软件解决方案仍未达成共识,尚未形成合力,这些都是下一步强链补链的重点。

但同时,我们也在汽车芯片领域看到了一些国产的曙光。

例如,地平线为国内20多家车企合作配套,去年发货量超过100万颗,造车新势力头部玩家理想汽车改用地平线的征途3替换原先的供应商Mobileye为自动驾驶中的AI芯片赋能;比亚迪的IGBT芯片除了自给自足,还可以供应给其他车企,其自己生产的MCU芯片让比亚迪在疫情的“黑天鹅”中没有受到芯片短缺影响,并拿下了2021年中国新能源汽车市场的冠军宝座。

中国芯需要规模性IDM,不仅要对外和国际厂商竞争,对内还要充当鲶鱼,逼迫大陆IC产业升级。“目前在汽车芯片领域,主要有高通、英伟达等头部玩家,随着地平线等国内企业的崛起,相信未来会有机会替代进口芯片。”张翔如是展望道。

来源:荣格-《国际汽车设计及制造》

原创声明:

本站所有原创内容未经允许,禁止任何网站、微信公众号等平台等机构转载、摘抄,否则荣格工业传媒保留追责权利。任何此前未经允许,已经转载本站原创文章的平台,请立即删除相关文章。