荣格工业资源APP

了解工业圈,从荣格工业资源APP开始。

智能制造的不断推进为工业机器人的应用提供了持续不断的动能和广阔的市场空间,随着工业控制对精度、速度、自动化要求的日益提高,赋予机器人基本识别和分析能力的3D机器视觉,逐步在汽车零部件、重工、物流、钢铁、消费电子等应用场景中大显身手,成为智能化产线的“新星”。

传统2D技术向3D技术的转变,是持续不断对识别精度、智能化、可靠性不断突破的过程,在技术融合发展中,埃尔森智能科技这类3D机器视觉厂商作为行业“排头兵”,通过技术创新和算法演进,推动国产3D机器视觉产品的高标准、高精度和高可靠性发展。专访了埃尔森智能科技董事长苗庆伟,以埃尔森的发展壮大为缩影,以图窥得一二国内3D机器视觉行业的发展特点。

要敢于开荒,勇于啃市场

机器视觉在九十年代已开始在工业领域得到应用,此后2D视觉逐步普及和应用。而3D机器视觉以多一维度的信息数据(主要是空间坐标)、高精度的算法分析满足产线对体积、形状、距离、深度等信息测量的需要,逐步成为机器人智能化演进的必然选择。

实际上,国内3D机器视觉企业的井喷是在2018年之后,而2014年底苗总就锚定国内领域空白,成立了埃尔森智能科技。彼时,国内仍以上千家2D厂商为主,市场渐趋饱和。

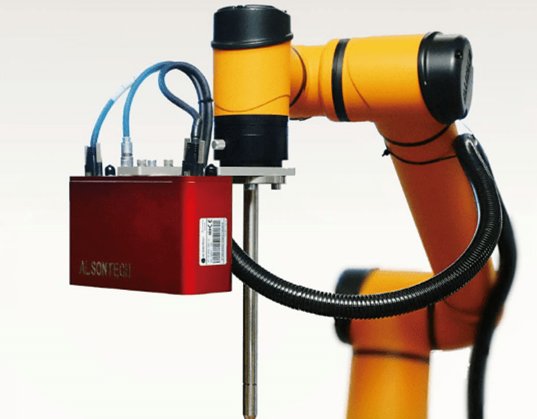

敢于“开荒”意味着要有“空白”可填。2D的平面识别只能满足缺失/存在检测、离散对象分析、图案对齐、条形码和光学字符识别等,无法满足高标准工业产线的需求。在全球领先的工业自动化厂商ADVANTECH从事多年技术和市场工作的经历,让苗总从用户角度看到了这一痛点。“假如没有3D机器视觉,产线上的每一步操作都需要人工施校,且只能在固定位置,换了位置就难以为继。我们在赋予工业机械臂“眼睛”的同时,让它去识别目标的姿态、位置、尺寸、大小等,以算法引导完成抓取、切割等工作。”苗总解释到,机器人之所以没有在我们日常生活中大量普及,很大程度与自身还不够智能有关系,而3D机器视觉要做的,就是给予机器人基本的决策判断能力。

智能时代的变化一日千里,要推陈出新不仅要精准抓住市场锚点,还要坚韧踏实,把握好节奏。实际上,从创立到产品面市,埃尔森仅花了两年时间。

在3D机器视觉市场,不乏基恩士、康耐视这类国外自动化设备大厂。相比国外企业注重利润收益,国内企业讲求的是生存。国产设备在前期服务、技术反馈上周期较短,这是天然的地域优势。在产品成熟度和案例不输国外的情境下,谁的价格低谁就是最佳选择。

为了拿下不同行业中的“第一个”项目,搭进去几十万是常有的事。回顾创业之初的市场状况,苗总感慨到,要做第一个啃骨头的人,就不能把眼前利益作为首选,要开拓市场就要有“视死如归”的气魄。拿下行业“领头羊”意味着后续项目的顺理成章。在工程机械领域,卡特彼勒是埃尔森的第一个客户。全球第二大自动化供应商ABB是埃尔森的第二个客户,2017年双方就开始了直接合作。

在达维多定律下,第一个进入市场的往往占据利益顶端。经过七年的市场沉淀,埃尔森交付了16个“全球第一”的项目,参与了4个全球灯塔工厂的建设,客户不乏特斯拉、丰田、大众、京东等世界五百强企业,已发展成为营收大几千万、员工上百人,位居行业前列的中型规模。

产品卖给用户,要保证8~10年不出问题

在产品策略上,埃尔森有自己的逻辑。苗总坦言,工业用户的认可应该是持续性的,只有不断让客户复购,才能把市场和产品沉淀下来。从长远来看,谁的产品“耐打”,谁就能够坚持下来。

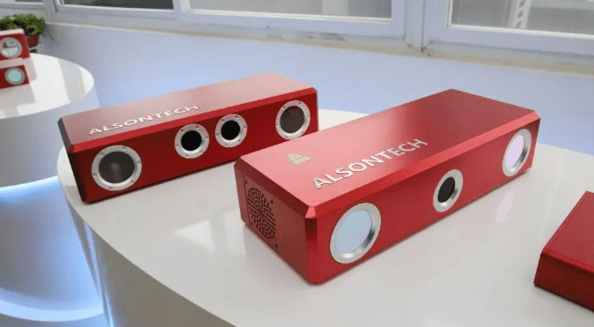

目前,3D机器视觉市场以激光成像、光栅扫描、双目立体视觉成像技术为主,每种技术背后呈现不同的差异性和特点,适应不同的市场定位和应用场景。但万种差别不离其宗,技术的迭代和升级依赖于市场的不断沉淀。在全球范围内,埃尔森的产品细化几乎是最全的。国内做双目线激光成像3D机器视觉的,埃尔森是第一家也是唯一一家。苗总称,埃尔森大部分的核心部件和算法都是自主研发,电压波动实验、高低温冲击实验、强电子环境实验、颠簸实验等30余项测试,哪一步都必不可少。秉持小目标、高精度的理念,埃尔森的产品精度最高可达30微米。

在硬件元器件的选型中,可靠稳定是埃尔森的第一标准,小到一个螺丝钉、一瓶胶水,大到感光芯片和相机模组,几乎都是全球前三的供应商。

“从技术层面来讲,做产品就要做工业级产品,可能给客户承诺保修两年,但实际上要确保它8~10年不出问题。”谈及产品优势,苗总的回答简单而务实。

既要给机器人“眼睛”又要给“大脑”,就需要不断进行核心技术突破。去年,埃尔森发布了全球首款全户外高精度3D视觉传感器,突破户外高强光成像干扰、超宽温、三防设计等技术难点,打破了3D视觉只能用于室内的局限。为了满足3C、半导体领域小型工件的3D空间定位需求,针对组件小、精度高的要求,埃尔森推出了今年的首款新品——AT-S1000-07C双目结构光传感器,以光栅结构光成像,搭配点云算法及相机标定技术,标定精度可达0.03mm,而单次扫描成像速度达0.6S以内。

算法的核心来源于现有的案例和数据

算法的优势在于出现问题时可以快速给出解决问题的方案,它是手段,而解决问题才是目的。3D机器视觉的算法范围包括图像处理算法、三维分析算法、运动控制算法、深度学习等,更为宽泛。埃尔森的算法从早期就注重原创性,通过每行代码的自主开发,建立自己的算法技术。苗总坦言,算法真正的核心性能来源于现有项目的实践,它的优化迭代建立在对用户的了解和前期的案例或者数据的收集基础之上,提前“入局”是算法领先的关键。

中国的制造业大多属于离散型制造,多品类、小批量是最大特点。一个工厂可能拥有成百上千个产品型号,而这给算法和产品的落地带来了一定的挑战。与普通光电传感器不同的是,3D机器视觉要替代人工在现场引导机器人实现各种动作,这其实是一个很复杂的过程。

京东第一个无人仓是埃尔森早期的项目之一,成立四年的埃尔森以三个月的时间完成了竞争对手一年的研发工作,以99.99%的高精度算法和自研硬件顺利成为京东的设备供应商。

“针对不同的项目,从算法的角度我们会做组合,每个项目都会有一些区别,我们目前有60%-70%的项目可以走向标准化,剩下的30%-40%要不断创新和开发。”苗总总结到,这个行业实际上是一个需要持续投入的产业。为此,埃尔森每年的研发投入都在70%左右。

人才、资源、标准化是行业发展的关键

据Grand View Research预测,到2027年,全球3D机器视觉市场规模预计将达34.6亿美元,年复合增长率约为14.7%,发展前景被高度看好。如此庞大的市场必然会吸引更多重量级玩家的“入局”,对于现有的选手来说,是机遇也是挑战。

海量的竞争催生行业的前进和技术的向上,“整个行业需要去解决的问题有很多,在精度、速度、数据处理能力上仍然有很大空间”。尽管埃尔森在业内成绩不俗,但立足行业苗总依然给出了客观的见解:“未来传感器一定是走向高度智能化的。以前我们更偏重于某些单一性的传感器,而从我们的角度来看,现在市面上越来越多的领域需要复合型传感器,这背后要有算力、有感知、有算法的支撑。这可能会成为未来几十年的趋势和方向。”

技术的不断创新使得科技的更新迭代光速进行中,先人一步之后,接下来就是融资能力、人才、技术的持续竞争。对于规模不大不小的上升期企业来说,一方面需要光电、嵌入式硬件、算法、机器人控制、软件等方方面面的人才,而这些都是目前中国人才市场最贵的人力成本。要使企业保持基业长青,就需要人才能够长期稳定下来,持续不断进行人才投入。

另一方面需要更广阔的资源嫁接。就河南而言,本土类似企业并不多,更需要抱团取暖,一同壮大行业规模,提升竞争力。而在业务承接上,埃尔森这类设备厂商需要与本土自动化应用企业产生各种方式的关联,把当地的资源整合进来,形成共同收益,从而在区域内形成合力。

《“十四五”机器人产业发展规划》的出台,明确了机器人领域相应的技术,这给埃尔森以标准化产品推动行业标准化发展的愿景创造了可能。目前,除了江苏省制定的3D传感器地方标准外,通用标准几乎一片空白,市场亟待更加完善的行业标准出台。埃尔森也在谋划标准制定事项,希望与“志同道合”者携手推动行业规范化发展。

基于此,埃尔森希望在技术和市场不断沉淀的基础上逐步形成产品的标准化,以口碑和品牌推动企业始终站立行业前列,最终助力整个产业的发展和完善。

结语:2021年《“十四五”智能制造发展规划》出台,伴随着大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的加速创新,传统制造业正在以智能制造为方向加快转型升级。广阔的“蓝海”市场已准备就绪,对于国内一众机器视觉厂商而言,核心技术的不断巩固,将有利于在接下来的激烈竞争中站稳脚跟、获取优势。